Haolin's Q&A

Episode of Ghostblade

-

Q1

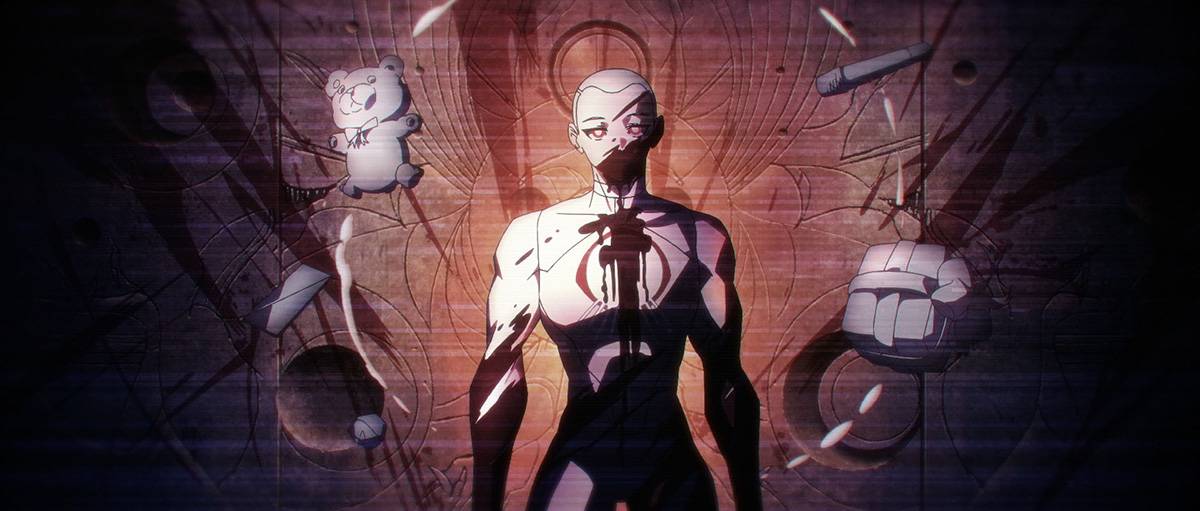

黙殺のストーリーPVでは“黙殺は笑わない”という表現がされていましたが、

本編では“しゃべれない”ような印象の方が強くありませんか?

なぜこの違いがあるのでしょうか?

たしかにPVのセリフの中では、「笑う」ことや「泣く」ことについても語られていました。

要するに――黙殺は“人間の感情”というものを理解できていないんです。

彼は子どものころからずっと、感情把握が困難で、「なぜ人は笑うのか?」「なぜ泣くのか?」ということが理解できない。

周囲が笑ったり泣いたりすると、「自分も笑わなきゃ」と思って努力してみるけれど、どうしても笑えない。

そうやって、感情の表現がうまくできない自分に対して、痛みや自己否定感を抱えていくようになったんです。 -

Q2

ロリ編と比べて、黙殺編はよりダークでサスペンス的な作風になっています。

このような作風への変化には、どのような意図があったのでしょうか?

また、何か特定の作品や現実の事件などに影響を受けていますか?

黙殺編は「殺し屋」をテーマにした章なので、全体的な色調やトーンも、少しダークな雰囲気に仕上げました。

これは黙殺というキャラクターの持つ雰囲気にも合っているからです。

もうひとつ、制作過程では演出上の工夫も必要でした。

というのも、黙殺は「喋れない」という設定なので、非常に短い尺の中で、彼の幼少期から青年期までの成長の軌跡を描かなければならなかったんですね。

その中で思いついたのが、モノローグ+映像演出で魅せる方法です。

皆さんもご存じの通り、ウォン・カーウァイ監督の作品では、スローモーションやブレた映像、残像表現などが多用されますよね。

そういった演出をアニメの中で表現してみたら面白いのではないか?と考えました。モノローグ+ウォン・カーウァイ監督風の映像手法を組み合わせてみるという、新たな試みです。

やはり、どんな作品でもそうですが、新しい表現に挑戦することは常に目指していることのひとつです。

そうして生まれたのが、現在のような映像演出とスタイルです。 -

Q3

視聴者の多くが気になっているのですが、チャン・ランは、

黙殺が自分たち2人を尾行していたことに気づいていたのでしょうか?

そうですね、まず第一に、黙殺はプロフェッショナルな“殺し屋”なので、基本的にはほとんどの時間、尾行は気づかれていなかったと思います。

とはいえ、「チャン・ランがまったく気づいていなかったか」と言えば、それもまたあり得ないと思います。内心では気づいていたはずです。

ただ、黙殺にはワン・ノノとの間に一定の距離と空間が必要だったという事情もありますから……そうした関係性も含めて、あの静かな尾行が成立していたのだと思います。 -

Q4

黙殺が惹かれたのは、“チャン・ランという人物そのもの”ですか?

それとも“彼女の静けさ(静かな性格)”なのでしょうか?

まず第一に、このシーン自体、少しユーモラスな演出意図がありました。

表現したかったのは、「ギャップによるユーモア」です。

多くの人は恋愛において言葉のやりとりで心を通わせると思われがちですが、もしお互いが無口だったら?

逆にそこに“無言の中の共鳴”が生まれるのではないか――そんな“ギャップのある縁”も面白いと思ったんです。

黙殺にとって、それは運命的な出会いだと感じた。それがふたりの関係のベースにある感情だと思います。

そしてもうひとつ。

今の時代、たとえば食事中でも会話よりスマホを見る時間のほうが長いということもある中で、そういった静かな空間の中で“共にいる”という感覚も、未来の人間関係においては面白い交流の形かもしれないな、と思っています。

Episode of Loli

-

Q1

ロリの信頼値による効果は、メカを作る以外では具体的にどのような点に現れますか?

まずひとつ目は、機械そのものの外殻や戦闘力、戦闘スキルといった点ですね。

これらはすべて、信頼値と深く関係しています。

そしてふたつ目に、「彼女は偉大な発明家だ」「もっと強くて面白いメカを生み出せる」と人々が信じるほど、彼女自身のインスピレーションもどんどん湧いてくるんです。

そうした信頼の積み重ねが、今後ロリが“ヒーロー”として成長していく上での大きな後押しになると考えています。

Episode of Queen

-

Q1

クイーンが成長していくうえで重要な過程が

あまり描かれていなかったように感じますが、今後補完される予定はありますか?

今回の制作で一番のチャレンジだったのは、この世界観全体の広がりを同時にどう描くかという点でした。

特にクイーン編の尺は個人的にもかなり余裕がなかったと感じています。

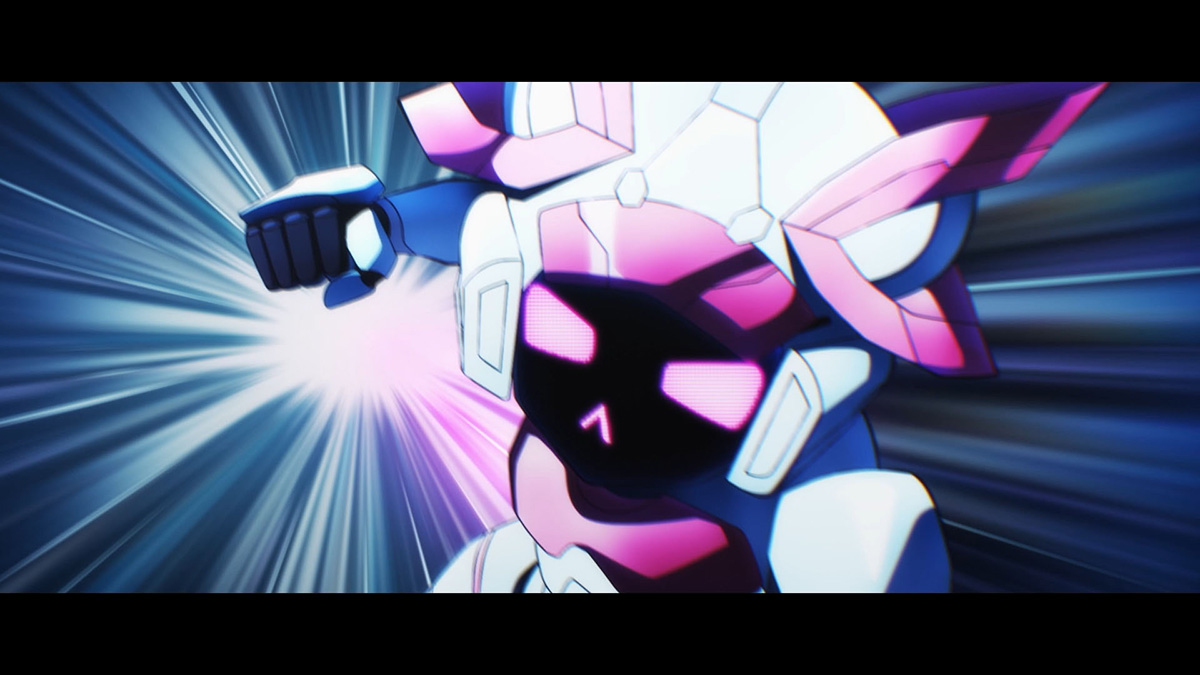

当初から「クイーンの戦闘シーンを極限まで描き切りたい」と考えていたため、どうしても戦闘描写に多くの尺を割く構成になりました。

そもそもの設計としては、「戦闘シーンで視覚的な驚きや迫力をしっかり見せたい」という意図があり、そこを真剣に作り込みました。

その代わりとして、作品放送前に各キャラクターのPVを公開したのも、キャラの背景や関係性を補完するためでした。

クイーンのPVにも、彼女の子供時代を少しだけ盛り込んでいます。

今後チャンスがあれば、トーナメント戦やストーリー展開の中で、クイーンに関する内容をもっと深掘りしていきたいと考えています。 -

Q2

クイーンは“領域内でルールを制定できる”という能力を持っているはずなのに、

実際の戦闘では肉弾戦が多かったように見えます。なぜですか?

クイーンの“ルール”の能力についてですが、実は序盤の時点でボワールにその能力を破られているんです。

ボワールはクイーンが「領域系能力者」であることを把握していて、斧を遠隔操作して分離させる戦術を用いることで、ルールの制限を突破しました。

この予想外の突破を受けて、クイーンは戦術の軸を切り替える必要に迫られたわけです。

ボワールは接近戦を得意とするタイプなので、序盤はそれに対応するためにクイーンも肉弾戦を選ばざるを得なかったという経緯があります。

しかし最終的には、発想を逆転させ、「ルールは相手を制限するだけでなく、自分自身を強化する場でもある」という考えに至り、それによってボワールにとどめの一撃を与えることができたのです。

また、演出的な観点から言えば、肉弾戦のほうが作画や演出面でより迫力を出しやすいという事情もありました。

もし遠距離戦中心にしていたら、どうしても映像的に見せ場が少なくなるという懸念もあり、そういったバランスも考慮した上での構成でした。 -

Q3

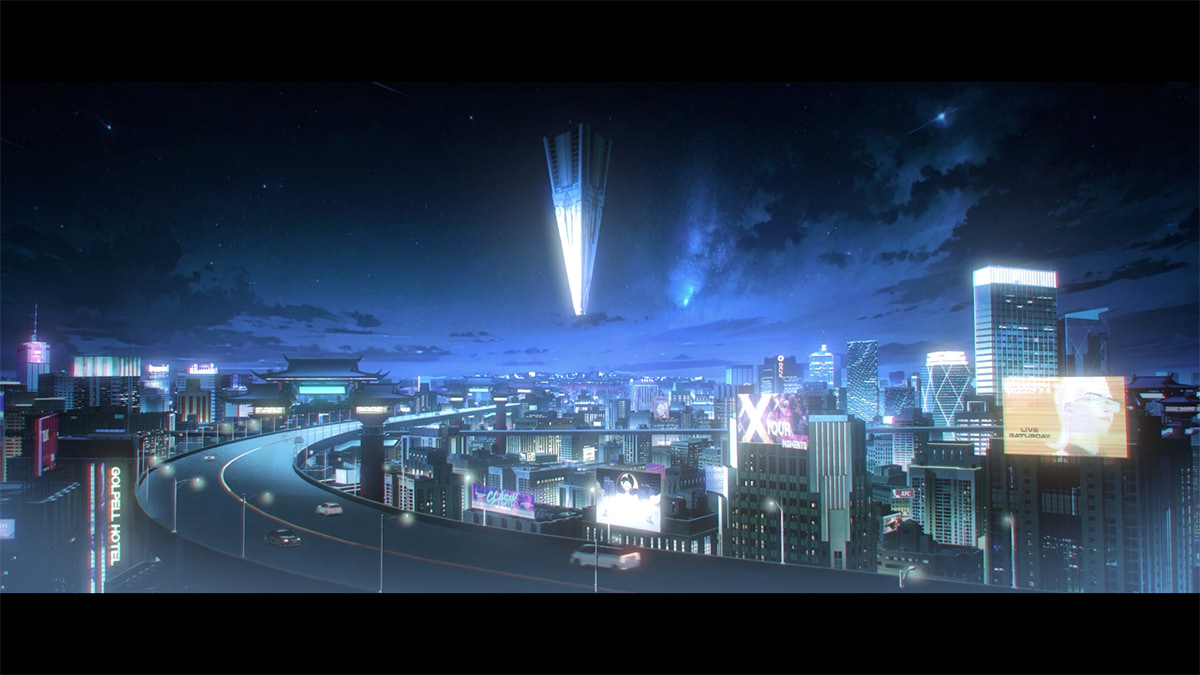

クイーン編のトーナメント戦では“Xの信頼値がトップ10に入った”という

描写がありましたが、連合会はどうやって全員の信頼値を

測定・集計しているのでしょうか?

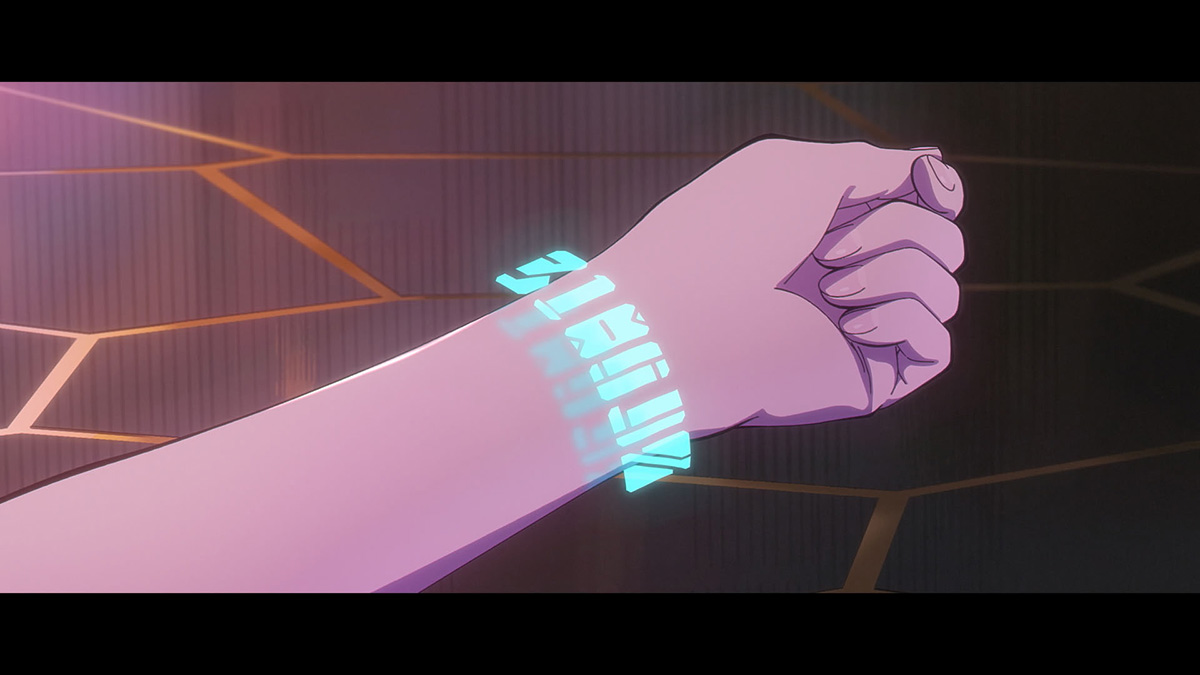

以前にも触れたことがありますが、信頼値がある一定の数値を超えると、連合会のヒーローランキングに登録される仕組みになっています。

つまり、その“一定の信頼値”が登録のボーダーラインです。

この基準値を超えると、信頼値と連合会のシステムが接続されて、連合会側がそのヒーローの信頼値をリアルタイムで更新・把握できるようになります。

こうすることで、今後のトーナメント戦であれ、信頼値によるランキングの変動であれ、連合会が全ての最新データを正確に管理できるようになっているわけです。

このシステムによって、英雄の管理もしやすくなるというわけです。 -

Q4

ボワールの性格は喜劇的に描いているのでしょうか?

これは明確に“ギャグのために描いている”わけではありません。

ボワールというキャラクターは非常に単純で素直な性格です。

彼女は「欲しいものは欲しい」と言うし、「怒り」や「憎しみ」もストレートにぶつけてきます。

連合会の職員として登場する時も、自分がどうやって上に登っていくか、どうやって頂点に立つかを正直に語ります。

でもその“単純さ”と“極端なまでの執着心”が、彼女自身を壊してしまう原因にもなったんです。

すでにランキング圏外に落ちて、トーナメント戦への出場資格すら失っているにも関わらず、頭の中でその現実を拒絶し、完全に自己の妄想世界に閉じこもってしまう。

その結果として“闇落ち”したような状態になっていきました。

そして最終的に、クイーンによってもう一度現実に引き戻された時、ようやく彼女は気づくのです——すべてはもう、自分の手から離れてしまっていた、ということに。

Episode of Lucky Cyan

-

Q1

飛行機に乗っていた人たちがシアンに与えた“信頼値”は、

彼らが死んだことで消えてしまうのでしょうか?

すでに亡くなった人からは信頼は生まれないと私は考えています。

だからこそ、飛行機が墜落する直前に、人々のすべての信頼がシアンに託されたのです。

そして墜落後、ラッキーシアンにとって最初の“信頼者”となったのはリウ・ジェンでした。

彼は「こんなに運のいい人がいるのか」と気づくわけですね。 -

Q2

ラッキーシアンのヒーローとしての能力はなんですか?

ラッキーシアンの能力については、当時私たちもいろいろ考え、ジャン・レイともかなり議論を重ねました。

“幸運”というものは、従来の作品ではかなり抽象的に扱われていて、偶然の出来事を通して間接的に描かれることが多かったんです。

そこで私たちは、彼女の「青」という色彩と結びつけて、より視覚的・具象的に表現できないかと考えました。

たとえば、青い煙が漂っている中では回避力が上がるという演出です。

スプレーで囲んだエリアの中では彼女の幸運が最大化され、その範囲内では彼女が最も攻撃を“避けられる”状態になるのです。

さらに、ミージーが彼女のために開発した武器では、自身の幸運を利用して、弓矢に「必中」のバフをかけるといった設定もあります。

このように、「幸運」というテーマを、彼女の色=青や、具体的な小道具と組み合わせて具象化する工夫をたくさん盛り込んでいます。 -

Q3

なぜ“アイドル歌手”というイメージを

ヒーローのひとりとして採用しようと思ったのですか?

私は、歌というもの自体が“エネルギーを伝える手段”だと感じています。

たとえば、シアンが福祉施設で歌うシーンも「歌を通して力を届ける」ことを意図したものでした。

古くから、人は歌を通して想いを伝えてきましたよね。歌には“幸運”とも、“象徴的なエネルギーの伝達”とも強く結びついた力があるんです。

だからこそ、今回のキャラクターのストーリーラインは、彼女の歌によってすべてが繋がっていくように設計しています。 -

Q4

ラッキーシアンのアルバムをもっと出してもらえませんか?

現在その願いを実現させるために動いていて、できるだけ早く皆さんに楽曲をお届けできるように努力しています。

Episode of E-Soul

-

Q1

魂電編はいかがでしたか?

まず「魂電編」に対する自分の感覚は、「ナイス編」とは少し違っています。

ナイス編は不条理で、コメディ要素やブラックユーモアが含まれた内容でしたが、魂電編は、シリアスな方向性で進んでいき、最終的にはダークで、悲壮感溢れる悲劇的な収束を迎えます。

個人的にはこの章がとても気に入っています。

なぜなら、主人公・ヤン・チョンというキャラクターが、単なる「正義の少年」ではなく、多面性があり、自分なりの葛藤を抱え、内面には数多くの矛盾を孕んでいる、とても人間らしい人物だからです。

最終話のあの一瞬、あの0.1秒の迷いが、彼の人格をまったく別の方向へと押し出してしまったのかもしれません。

私はそこがとても好きなポイントでもあります。

視聴者の皆さんは、どう感じられましたか? -

Q2

死んだキャラクターは、信頼値によって蘇ることができますか?

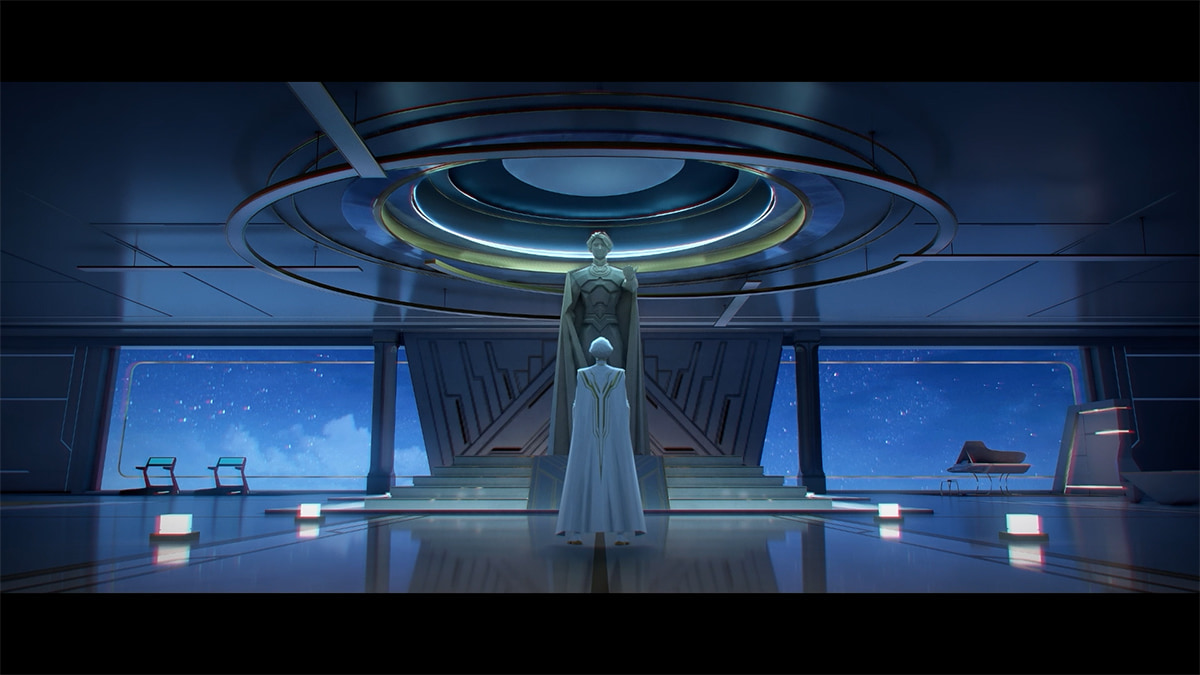

今後の物語の中で実際に説明が出てきますが、少しだけ先にお答えします。

まず、放送前に公開された「魂電編」のキャラクターストーリームービーの中で“ゼロ”という名前のヒーローが登場し、その墜落の模様が描かれましたが、この世界にはかつて“神”が存在したことがあるということを意味しています。

そして“神”は世界にもたらされた危機や滅亡の原因でもあったのです。

この世界では「もし全人類が一人の人間を完全に信じたら、その人は神になる」という設定があります。

だからこそ、連合会は各勢力を利用して、ヒーロー一人ひとりの能力を解体・分断しようとしているのです。

いわば、この世界の人々は心の奥底で「神を作る」という行為を無意識に回避しているということです。

そして、「死からの復活」という能力についてですが、これは“神”にしか持ち得ない力です。

少なくとも今のところ、この世界観の中では、「死からの復活」という能力は構築不可能であると考えています。

-

Q3

シア・チンの結末には言及されますか?

実は本作全体の構成について、もともと全48話という構想を立てていました。

前半の24話はメインヒーローそれぞれの掘り下げを、後半の24話ではヒーロー同士のさらなる化学反応(=関係性の深掘りや衝突)を描くというものです。

シア・チンなどのサブキャラクターのその後についても、今後さらに描いていきたいと考えています。 -

Q4

10人のヒーローの登場順は、後の伏線回収を意識していますか?

実は当初の登場順の設定は、最終的なランキング戦での順位に基づいて決めたものでした。

ただ、物語が進むにつれて、最初はバラバラだったこれらのキャラクターたちの関係が徐々に交わり、その登場順も次第に崩れていきます。

そして、ストーリー上・設定上でつながりのあるキャラクターたちは、より近しい位置関係で描かれるようになります。

……この発言の意味については、これから先を観ていただければ、自然と分かってくると思います。 -

Q5

チーシーは『魂電編』の第2話で、

トゥルーアイという異名が決して伊達ではないことが分かりました。

今後チーシーに特別なストーリーはありますか?

チーシーというキャラクターがこんなにも多くの方に好かれるとは思っていなかったので、かなり驚いています。

この企画を立ち上げた当初の目的は、ひとつの“世界観”を構築することでした。

皆さんがいろいろなキャラクターに出会い、それぞれのキャラクターが異なる物語の中に登場するようにしてあります。

世界観が一通り完成した今、すべてのキャラクターに、それぞれが主役になれるチャンスがあると考えています。

将来的には、この構築された世界観の中から一人のキャラクターを取り上げて、単独で2〜3話の短編アニメにすることも可能だと思っています。

たとえばチーシーが人気であれば、彼を主人公に2〜3話のストーリーを作ることもできますし、あるいは“ユズ”のようなキャラを取り上げて彼の成長物語を描く、なんてこともできる。

そういう拡張性のある世界を作ることこそが、私がこのプロジェクトを始めた本来の動機でもあります。 -

Q6

この世界観において、誰かを好きになることは“信頼値”に変換されるのですか?

“愛”と“信頼”というのは、非常に複雑なものだと思っています。だからこそ、最初にこの世界観を作るときに、それら(“愛”と“信頼”)を描くことにすごく面白さを感じたんです。

皆さんがこの前半24話で目にするのは、おそらく空を飛んだり地を駆けたりといった戦闘や、恩讐、愛憎劇といった面が多いかもしれません。

でもその裏側で、私がこの世界観に対して強く惹かれている理由のひとつは、例えば “ヤン・チョン”のようなキャラクターが「ゼロからイチ」へと心を動かされる、その感動は実はとても小さなものである、という点です。

ある人があなたに対して、迷いなく無償の愛を注ぐ——それもまた、非常に美しい“ラブストーリー”になり得る。

実は私の頭の中では、こういう設定を考えたこともあります。

たとえば「母親が不治の病にかかり、彼女を救うには2,000万人の人々が“あなたなら治せる”と信じてくれなければならない」。でもこの物語には、戦闘もなければ、超能力も出てこない。

では、信頼してくれる人がわずか数人しかいない状態から、どうやって2カ月以内に2,000万人の信頼を得るのか?

この物語は、もはやファンタジーというよりも、むしろ“ヒーリング”や“深みのある”物語になると思います。

そうした要素も、この世界観のなかで描いていけたらいいなと思っています。

Episode of Nice

-

Q1

ナイスの話はもう終わってしまったのでしょうか?

ストーリーの大枠を説明したのに、なぜ急に終わったのでしょうか?

ご安心ください。

ナイスは冒頭4分で飛び降りたあと出番がなくなるわけではありません。

今後もナイスは登場します。

なぜ前半で退場したキャラクターがまた現れるのかというと、実は最初の1~4話はストーリー全体の後半部分を逆再生のような形で描いているからです。

本来は結末部分ですが、そこから物語を始めています。

これから徐々に時間を巻き戻す形で、様々なキャラクターたちの過去や異なる時間軸を描き、この世界観に登場する組織や陰謀、人物たちを繋いでいければと思います。 最終的には再びナイスの時間軸に到達し、彼が飛び降りに至る前の物語が語られる予定です。

そこではかっこいいナイスの姿も見られるでしょうし、彼のあの"闇堕ち"した後の表情も描かれる予定で、個人的にとでも楽しみにしています。 -

Q2

なぜリン・リンをナイスの代わりに据えたのか?

PVのナイスはハリボテ的な存在だったのでしょうか?

「ナイス編」はもともと不条理をテーマにした作品ですが、ナイス自身が単なるハリボテ的なキャラだとは思っていません。今後ナイス自身の物語も描かれますし、彼の体験はこの世界観の残酷さを象徴するものであり、最後に彼がたどる結末もそれを表しています。

とはいえ、ナイスの運命はまだ掘り下げる余地がたくさんあります。

物語が進むにつれて、きっと皆さんも感じ取れるはずです。

リン・リンについてですが、いわば典型的な"下積みからの逆転"をテーマにしたキャラクターです。ただ、4話目で彼が直面した現実——第1話での伏線回収、そしてシャオ・ユエチンの死——を通して、前半4話の比較的"正常"だった流れを一気に残酷な現実へと収束させました。 この世界には、光だけでなく暗い部分も存在していることを伝えたかったのです。

リン・リンの運命もここで大きく変わります。彼が今後果たして闇堕ちするのか、どう成長していくのか、注目していてください。 -

Q3

物語のテンポがすごく速いですが、

トップ10のヒーローたちの物語は今後交差しますか?

トップ10のヒーローたちの物語は、今後確実に交錯します。

テンポに関してですが、最初の4話は意図的にスピード感を持たせた作りにしています。

これは試みとしてあえて早めたもので、視聴者の皆さんからは「早すぎる」との声もいただきました。

ただ、今後のエピソードではそれぞれテンポが異なり、あるエピソードでは速く、あるエピソードではゆったり進みます。

それぞれのエピソードのテーマ、雰囲気、映像表現に合わせてリズムも変えていますので、どのテンポが好きか比べながら楽しんでもらえたらと思っています。 -

Q4

ナイスは夜中に自分の銅像を見てビビったりしないのでしょうか?

あの銅像は一種の皮肉として置かれたものです。

ナイスの部屋は異常なまでに整頓され、潔癖的に清潔でしたが、あの銅像だけは彼自身の信念を象徴する存在として、自分の信念をさらに強めるために置かれています。

夜中に怖がるかは重要ではなく、自分を鼓舞するためのものなのです。 -

Q5

ヒーローたちはサラリーマンみたいじゃないですか?

冒頭4話でも感じられたかと思いますが、彼らは"ヒーロー"という信念を持ちながら、その信念に縛られてもいます。

ただ単なる"サラリーマン"というよりは、「信念を背負った上で、自分の生き方をどう選ぶか」という葛藤こそが本作の核心です。 -

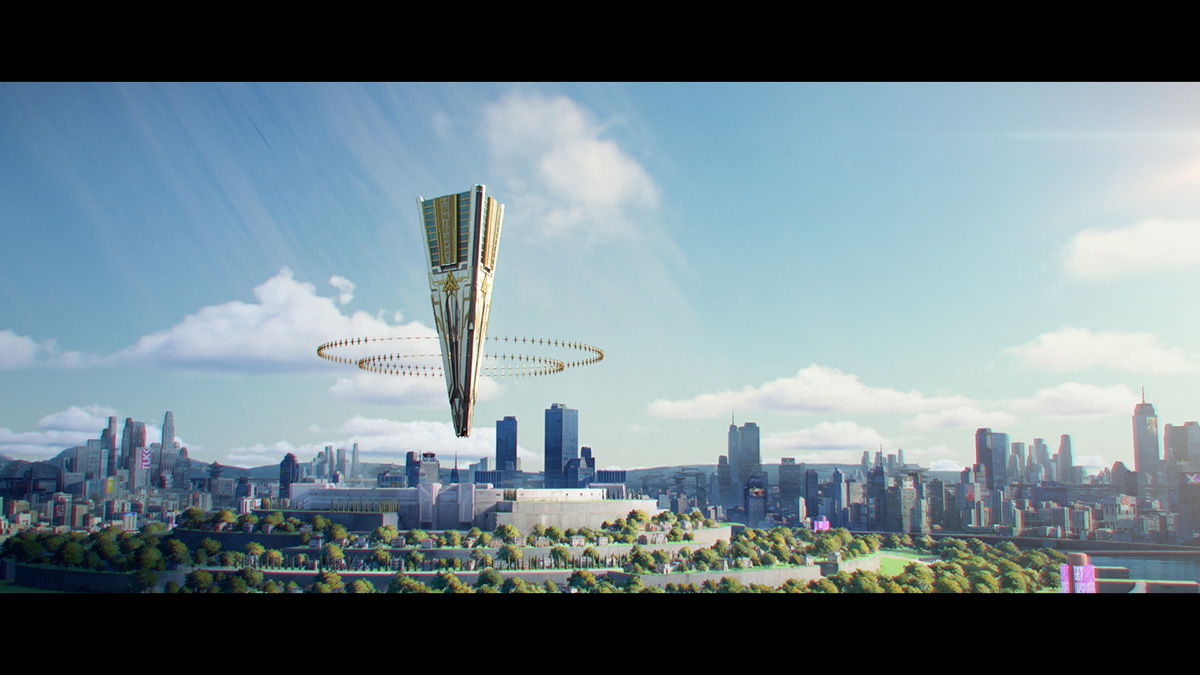

Q6

ランキング249位のチーシーは、ヒーロータワーの最下層の小さい三角形のところで、

他のヒーローとギュウギュウ詰めで雑魚寝しているのでしょうか?

ヒーロータワーに入居できるのは上位100位までのヒーローだけです。

ですので、下層でギュウギュウ詰めになっているようなことはありません。

ただ、最上階と最下層の面積比もきちんと計算していて、第100位(最下層)のヒーローでも2LDK程度の生活空間を確保できるようになっています。